PESARO

Fin dal ‘300 la produzione in maiolica di Pesaro mostra una fisionomia inconfondibile, diversa dalle altre. I boccali ad esempio, pur utilizzando la bicromia verde e bruna e mantenendo il piede privo di smalto, come in tutta la produzione centro-italiana dell’epoca, sono particolarmente snelli, con il profilo carenato, e attorno al collo sono ornati con una fascia verde, anziché con la più comune treccia dipinta. Inoltre, accanto alle decorazioni distribuite entro scomparti simmetrici, compaiono di frequente motivi decorativi liberi, che campeggiano sul ventre del boccale senza alcuna cornice[1].

[1] Per una documentazione fotografica esauriente, v. Berardi 1984, figure 1-19 p.233-245.

Con l’avanzare del secolo XV, a Pesaro troviamo ornati in blu a rilievo e motivi di origine spagnola eseguiti in giallo e blu, come avviene anche altrove secondo l’evoluzione generale della maiolica italiana.

Sono documentate abbondanti importazioni dalla Spagna che, oltre all’imitazione dei motivi ispano–moreschi con la consueta colorazione a gran fuoco blu, bruno viola, verde e giallo chiaro, sembrano aver dato luogo ad una ristretta ma molto interessante produzione a lustro[1].

Questa è documentata da ciotole e piattelli provenienti dal sottosuolo cittadino, ornati a motivi geometrici o vegetali stilizzati eseguiti con un lustro decisamente di tono ramato, simile a quello spagnolo. Si tratta però di produzione locale, e non importata dalla Spagna, come indicano la presenza di scarti di fornace, le forme, lo smalto e la diversità con cui sono tracciate le decorazioni.

Impossibile dire come il lustro fu appreso, se direttamente da artefici spagnoli o magrebini, oppure per i tentativi coronati da successo degli stessi artefici pesaresi. Pare comunque che questa produzione a lustro non sia durata a lungo, non oltre la seconda metà del ‘400, che anche per altri aspetti rappresenta, per la maiolica pesarese, un periodo eccezionalmente fecondo[2]. In questa fase i vasai eccellono negli ornati sontuosi tipici del gotico tardo, di fascino eccezionale, rendendo la maiolica simile a un tessuto carico di ricami e intarsi. I colori si estendono ormai a tutti quelli della gamma “a gran fuoco”, che resistono cioè alle temperature richieste per la cottura dello smalto di fondo: giallo arancio ottenuto col ferro e con l’antimonio, blu di cobalto, verde di rame, viola-bruno del manganese.

[1] Bettini 1992

[2] E’ possibile che, verso la metà del secolo, Girolamo Lanfranco abbia prodotto lustri di tipo derutese. In un suo inventario del 1549 sono menzionate infatti le “tacie alla durtesa”, cioè le tazze alla derutese (Gresta-Bonali 2001 pp. 361-363, figg. 37-41)

Brocche, albarelli, vasi a palla, piatti hanno la superficie cosparsa di fiori di brionia entro tralci molto accentuati, trifoglio, felce, prezzemolo o lunghe foglie accartocciate che racchiudono pistilli di vario colore. Queste ultime sono particolarmente sinuose, con l’estremità incurvata a goccia. Anche l’occhio di penna di pavone è presente, in varie forme: a volte fuoriesce da due lunghe foglie ricurve, come fosse un fiore, altre circonda le tese dei piatti, simile a un bordo di merletto ondulato. Insolito, e considerato tipicamente pesarese, è un motivo a lisca di pesce che spesso circonda il collo degli oggetti. Un tono dominante azzurro–violaceo introduce una nota fredda in una gamma altrimenti solare. Al centro di questo splendido giardino gotico spiccano, risparmiati entro il fitto intrico della vegetazione, stemmi e imprese, animali elegantemente atteggiati, immagini allegoriche e sacre, busti femminili e maschili di fronte e di profilo, abbigliati secondo i canoni dell’epoca. Queste raffigurazioni sono talvolta accompagnate da scritte esplicative o di carattere amoroso, proverbi, frasi di significato religioso, sia in caratteri gotici che in quelli latini. Le rare targhe religiose non sono ancora seriali, ma accuratamente dipinte in esemplari unici.

Fra la seconda metà del ‘400 e gli inizi del ‘500 le botteghe pesaresi si distinguono anche per una ricca produzione di piastrelle da pavimento. E’ forse di fattura pesarese, o più probabilmente eseguito da vasai pesaresi in trasferta, un pavimento un tempo nell’abbazia di San Paolo a Parma. Non si trova più nella sede originale, ma il maggior nucleo rimasto è nella Pinacoteca Nazionale nel palazzo della Pilotta[1]. A causa delle vicende subìte col volgere degli anni ne è andata perduta gran parte, e non è raro incontrare qualche mattonella nelle collezioni pubbliche o private. L’esecuzione risale agli anni 1471-1482, poiché vi figura lo stemma di Maria Benedetti, che fu badessa del convento in quel periodo. Le mattonelle sono quadrate, ciascuna di 21 centimetri di diametro e di grosso spessore, ricoperte da un sottile strato di smalto, con decorazioni vegetali stilizzate, araldiche, profili, animali e vere e proprie scene, come ad esempio il Giudizio di Paride o la morte di Piramo e Tisbe. Non è stata ritrovata alcuna documentazione circa la committenza, ma l’affinità di ornati e colori sembra collocarlo in ambito pesarese, anche se alcuni motivi decorativi sono estranei a quel repertorio, come pure alcune caratteristiche tecniche. Questo consente un’attribuzione con qualche margine di dubbio.

[1] Fornari Scianchi 1998

Un altro famoso pavimento fu coccissionato a officine di Pesaro dal marchese di Mantova, Francesco Gonzaga e da sua moglie Isabella d’Este, per pavimentare una piccola camera nella villa di Marmirolo. Le piastrelle, di soggetto araldico, recavano, oltre allo stemma dei Gonzaga, le imprese adottate da Francesco. Nel 1494 le tredici casse contenenti le piastrelle furono portate a Mantova. alcune furono trasferite a Marmirolo, altre servirono per pavimentare lo studiolo di Isabella nel Castello di San Giorgio. La bottega che eseguì il pavimento fu probabilmente quella di Antonio dei Fedeli, che, nel 1496, richiese per lettera a Isabella il pagamento per le sue mattonelle[1].

Isabella d’Este commissionò anche un altro pavimento di maiolica, ottagonale, con le proprie imprese e con iscrizioni che la riguardavano; non si sa però se a Pesaro o in qualche altro centro. Pare che la marchesa avesse una predilezione per i pavimenti in maiolica, previsti in seguito anche per Palazzo Te e per la palazzina Paleologa; il motivo, oltre che estetico, era che scoraggiavano i topi.

[1] Ciaroni 2004 pp. 64-66

La prima fase del Cinquecento è per Pesaro, come per tutto il Ducato, un periodo difficile. Dopo l’occupazione del Valentino e la morte di Giovanni Sforza la città è preda di lotte interne, fino a che subentra nella signoria Francesco Maria I della Rovere, imposto da papa Giulio II. Questi viene però scomunicato dal nuovo papa, Leone X Medici, che affida il ducato a Lorenzo dei Medici.

Soltanto dopo la morte di Lorenzo e del papa , nel 1521, Francesco Maria poté rientrare in Pesaro. Tuttavia il duca considerò Urbino il suo centro politico e culturale, e qui si sviluppò al massimo grado anche l’arte della maiolica. Fu solo con il figlio, Guidubaldo, succeduto al padre nel 1538, che Pesaro riassunse politicamente un ruolo di primaria importanza, diventando la sede preferita della corte, che vi si trasferì nel 1548. Alcuni mettono in relazione questi fatti con un vero e proprio rifiorire della ceramica in Pesaro. Nel precedente travagliato periodo infatti essa aveva perso importanza, e pur continuando a essere prodotta doveva aver svolto un ruolo minore, poiché non ne sono rimaste documentazioni di qualche interesse. Soltanto verso il 1540 si registra una maiolica istoriata di notevole qualità, anche se non tale da rivaleggiare con quella di Urbino, che resta comunque la capitale culturale del Ducato

L’istoriato pesarese è estremamente simile a quello urbinate, che gli è contestuale e col quale c’è una osmosi continua di temi, modi e artefici. Di conseguenza, soltanto quando troviamo scritto il nome della città possiamo essere sicuri di trovarci di fronte a materiale pesarese. Utilizzando questi oggetti sicuri come punto di partenza, è poi possibile raccoglierne altri attorno a loro, collegandoli soprattutto per analogie di forme e di stile, identità nella calligrafia con cui sono tracciate le iscrizioni, disponibilità di determinate fonti grafiche e così via.

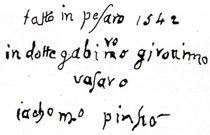

Ecco dunque un piatto con Cesare e Cicerone,del British Museum di Londra datato 1542, attribuibile a Nicolò da Fano[1], dietro al quale compare il nome di una bottega che dovette essere fra le più importanti della città, quella di Girolamo Lanfranco dalle Gabicce. In proposito abbonda anche la documentazione di archivio[2]: già nel 1526 Girolamo risulta maestro nell’arte figulina, e nel 1539 gestisce una propria bottega . Nel 1569 Guidubaldo II della Rovere emana un editto a suo favore, con cui gli accorda una esenzione dai dazi in riconoscimento di grandi meriti, fra i quali sottolinea la capacità di apporre l’oro sulle maioliche[3]. L’editto sembrò confermare, per un po’ di tempo, l’ipotesi di quanti attribuivano la produzione a lustro di Deruta alle officine di Pesaro. In realtà non è chiaro in cosa consistesse l’oro di cui Girolamo aveva l’esclusiva: era lustro, a base di argento e rame, o vero e proprio oro applicato a mordente o a piccolo fuoco? Esistono oggetti cinquecenteschi con dorature applicate, ma non è possibile collegarli con motivazioni precise a Girolamo Lanfranco.

[1] Inv. MLA 1888, 9-5,1, in Thornton e Wilson 2009, vol.I, n.208; Mallet 2010

[2] V. la documentazione raccolta in Albarelli 1986, pp. 678-79

[3] Passeri 1857 p. 21

Alle sue dipendenze lavorarono numerosi decoratori, fra i quali il figlio Giacomo, che firma un piatto datato 1542 con il Bagno di Danae sul cui retro è menzionata anche la bottega di Girolamo. Non sempre però è indicato il nome della bottega. Di conseguenza è impossibile accertare se rientrano nella produzione di Girolamo gli altri istoriati fatti “ in Pesaro”. In essi nemmeno i pittori appongono la propria firma, e di conseguenza non sappiamo chi fossero. Essi vengono chiamati abitualmente dal soggetto di una loro opera, considerata esemplare dagli studiosi, sulla quale ci si basa per riconoscerne altre: Pittore del Pianeta Venere, di Argo, del Cinghiale calidonio, di Zenobia etc

Il pittore del Pianeta Venere è così chiamato dal soggetto di un piatto datato 1544, conservato nel Castello Sforzesco di Milano[1] . Il suo periodo pesarese di attività è compreso all’incirca fra il 1542 e il 1550. I suoi personaggi hanno visi rotondi, appiattiti, e membra con i muscoli ben evidenziati; nel paesaggio, prospetticamente profondo, spiccano ponticelli ricurvi a tre o più arcate. La calligrafia della scritta sul retro è estremamente simile a quella sul piatto con Cesare e Cicerone, è quindi assai alta la probabilità che il Pittore del pianeta Venere lavorasse nella bottega di Girolamo Lanfranco. Di recente è stato dimostrato come egli sia da identificarsi con Nicolò da Fano, autore di un famoso piatto a lungo perduto, poi ritrovato e attualmente nelle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia[2]

[1] Mallet 1980 p. 154

[2] Fiocco e Gherardi 2007 p. 182 e seguenti; Mallet 2010 p.173 e seguenti

Il Pittore di Argo trae il proprio nome da una coppa su basso piede nel British Museum , nella quale Mercurio addormenta suonando Argo, il mostro dai cento occhi che faceva la guardia alla giovenca Io. La sua formazione è forse urbinate; sulle sue opere non compaiono date, ma si ritiene che il suo periodo pesarese sia stato breve, compreso all’incirca fra il 1535 e il 40.

Un piatto datato 1552, sul quale si vede la regina di Palmira prigioniera dell’imperatore Aureliano, costituisce invece l’opera di riferimento per il cosiddetto Pittore di Zenobia . Da quest’opera si estraggono gli elementi stilistici che caratterizzano l’autore, e che consentono di riconoscerne altre. Egli è molto vicino ai modi dei maiolicari urbinati, ama composizioni affollate e i suoi personaggi sono tracciati velocemente , monumentali ma ugualmente espressivi. E’ dunque un pittore di ottimo livello, e di consolidata esperienza. Al di là degli apprezzamenti stilistici e delle date apposte sui numerosi oggetti che gli vengono attribuiti per l’affinità col piatto di riferimento, collocabili tutti attorno alla metà del secolo, altro non è dato sapere. Sono state individuate numerose opere della sua mano, in base alle quali egli appare prolifico e specializzato in temi di storia romana e mitologia classica.

Infine, il Pittore del cinghiale calidonio è autore di una coppa del museo di Pesaro, su cui compare questo episodio del mito di Meleagro.

Come abbiamo visto, per molti è evidente la formazione urbinate. Il modo in cui essi dipingono risente dei grandi maestri quali Nicola da Urbino e Francesco Xanto Avelli. E’ dunque possibile che abbiano trascorso la prima parte della loro carriera nella capitale del ducato, venendo a contatto diretto con l’opera di quei maestri, assimilandone i modi e le tecniche.

Questo è particolarmente evidente nell’opera di Giovanni Sforza di Marcantonio de Julianis[1], che si trasferisce a Pesaro soltanto verso la metà del secolo, . Egli è menzionato per la prima volta su un documento pesarese nel 1548[2], e successivamente in molti altri[3], nei quali è chiamato ceramista, pittore e maestro, e da cui risulta che era originario di Casteldurante, Egli lavora nella bottega di Girolamo e Giacomo Lanfranco dalle Gabicce, con intervalli, perlomeno fino al febbraio 1575. Il suo testamento è del 1580, data attorno alla quale si presume sia morto[4].

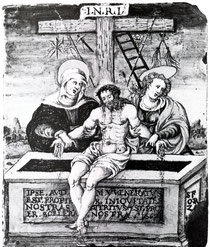

Due targhe , entrambe firmate “Sforza” e datate 1567, costituiscono le opere di riferimento per la sua fase pesarese: la prima reca dipinta l’Annunciazione, la seconda una Pietà[5]. Gli sono poi attribuite numerosissime opere con caratteri stilistici simili, siglate spesso sul retro con la lettera S.

Sforza è sicuramente un pittore prolifico. I suoi modi schiettamente urbinati e il fatto che, secondo i documenti, egli fosse originario da Casteldurante, rendono plausibile una sosta a Urbino prima del trasferimento a Pesaro. La sua formazione è probabilmente avvenuta nell’ambiente dell’Avelli; alcune opere da lui siglate S, in parte arricchite dal lustro di Gubbio, restano a testimoniare questa fase precoce[6].

[1] Biscontini Ugolini 1979; id., 2000, p. 251-252

[2] Bonali-Gresta 1987 p.37 nota 54

[3] Albarelli 1986 p.

[4] ibidem p. 487 n. 2185

[5] Bologna, Museo Civico Medievale, inv. 971, Ravanelli Guidotti 1985 n. 129.

[6] Mallet 1988; Fiocco-Gherardi 1996

Da Casteldurante proveniva anche un altro pittore immigrato a Pesaro, Baldantonio Lamoli detto “Il solingo durantino”. Egli lavorò anche a Venezia, città a cui spesso approdavano i maiolicari marchigiani.

Come sempre, gli istoriati rappresentano la parte più nobile di un tessuto connettivo di maioliche d’uso con decorazioni ordinarie, le cui tracce emergono nel corso degli scavi. I vasai pesaresi utilizzavano le decorazioni comuni anche agli altri centri del Ducato: grottesche, trofei, fogliame classico, etc.

Appartiene probabilmente a produzione pesarese un famoso corredo farmaceutico che ha come emblema l’immagine della Fortuna, in piedi su un delfino, sospinta da una vela . Attorno all’emblema,racchiuso entro un medaglione, la restante superficie è ornata a trofei di armi rossicci, tra i quali spiccano talvolta cornucopie e cartigli; vi compaiono due date , 1579 o 1580. E’ un corredo incredibilmente vasto, disperso in collezioni pubbliche e private; tradizionalmente attribuito a officine di Casteldurante, dal cui sottosuolo sono emersi frammenti con trofei simili, è stato di recente condotto a Pesaro, dove esiste analogo materiale di scavo e dove è documentata una farmacia della Fortuna[1]. Questo dimostra la notevole omogenità decorativa fra i vari centri del Ducato, dovuta ai continui spostamenti di ceramisti e manufatti[2].